Lien entre les radiales et les lignes de Ceinture en région parisienne ou à caractère stratégique durant les guerres dans le Nord et l’Est, les raccordements se multiplient rapidement en France. Après guerre, une grande partie de ces installations sont supprimées dans un mouvement de simplification des bifurcations et d’autres apparaissent depuis les années 80 à la faveur de la construction de LGV. Nous vous proposons ici un récapitulatif des raccordements construits depuis l’origine du chemin de fer.

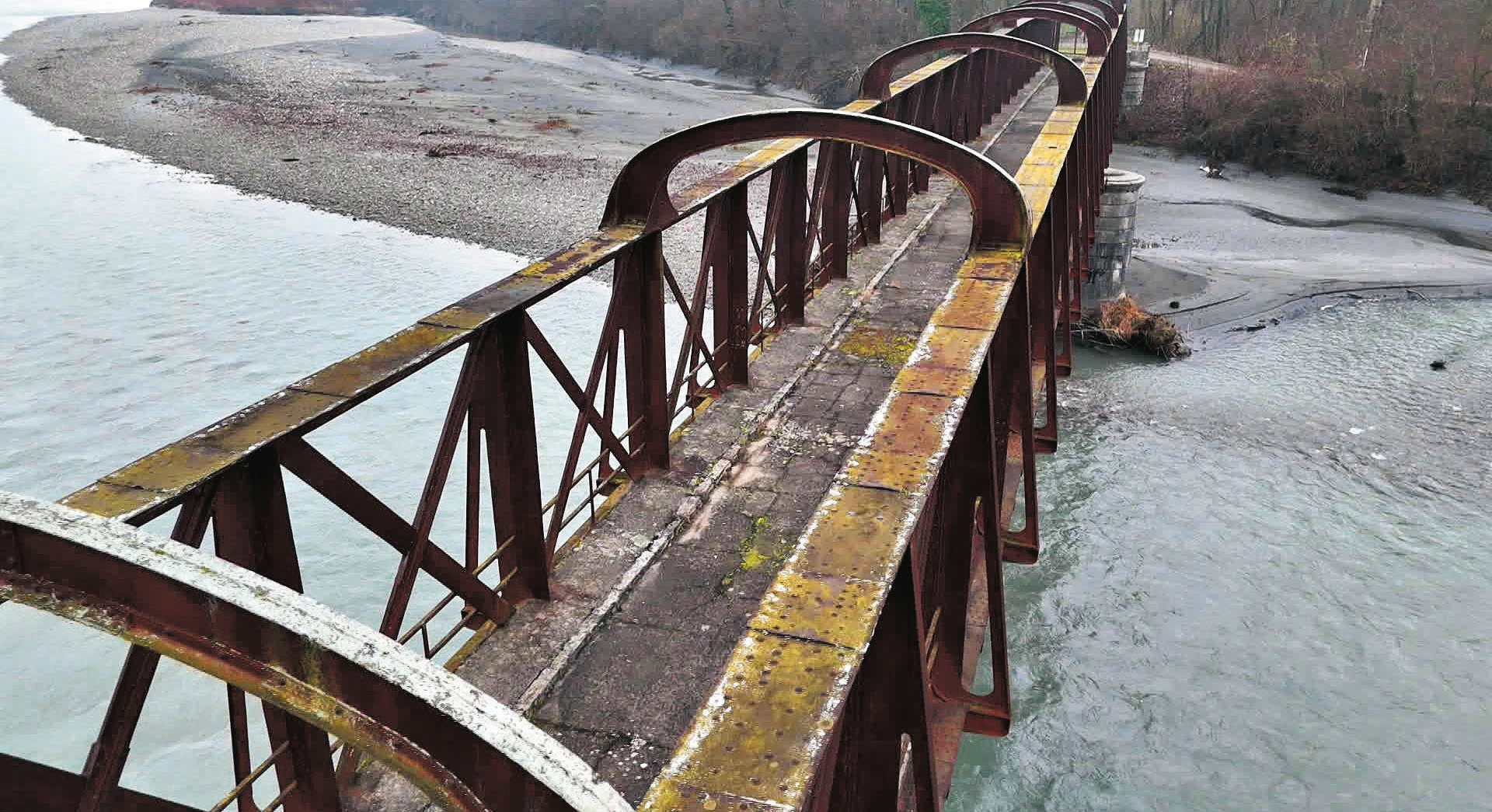

Au début du chemin de fer dans l’Hexagone, les différentes compagnies – Est, Alsace-Lorraine, Nord, État, Ouest, Paris-Orléans, Midi, PLM – ont d’abord ouvert des voies ferrées radiales, puis transversales, en commençant par les axes principaux en plaine, puis dans les territoires plus vallonnés et montagneux. Peu à peu, il leur a paru intéressant d’éviter des nœuds multiples où convergeaient plusieurs axes sécants, en shuntant ceux-ci ou en évitant des rebroussements, en règle générale à l’intention de trains de marchandises. Tous les anciens réseaux ont utilisé ce processus à des degrés divers, leur usage s’assortissant selon la disposition topographique des lieux, souvent de tracés courts avec des courbes serrées.

Au cœur du réseau hexagonal, la densité du rail de la région parisienne avec ses deux lignes de Ceinture, Grande et Petite, a fait fourmiller au XIXe siècle les raccordements avec les radiales. En province, leur usage a été plus nuancé en commençant par les grandes métropoles: Reims, Châlons-sur-Marne, Charleville, Troyes, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Amiens, Lille, Rouen, Le Mans, Orléans, Tours, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Lyon, Avignon, Marseille.

À compter de 1871, alors que l’Alsace-Lorraine est annexée par l’Allemagne avec la nouvelle entité Elsass-Lothringen, le développement des lignes à caractère stratégique soutenu par les autorités militaires s’assortit d’une multiplication des exemples de raccordements, y compris entre deux lignes secondaires pour faciliter les mouvements de troupes et de matériels dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, plus les villes de Sarrebourg et Château- Salins de l’ex-département de la Meurthe(1).