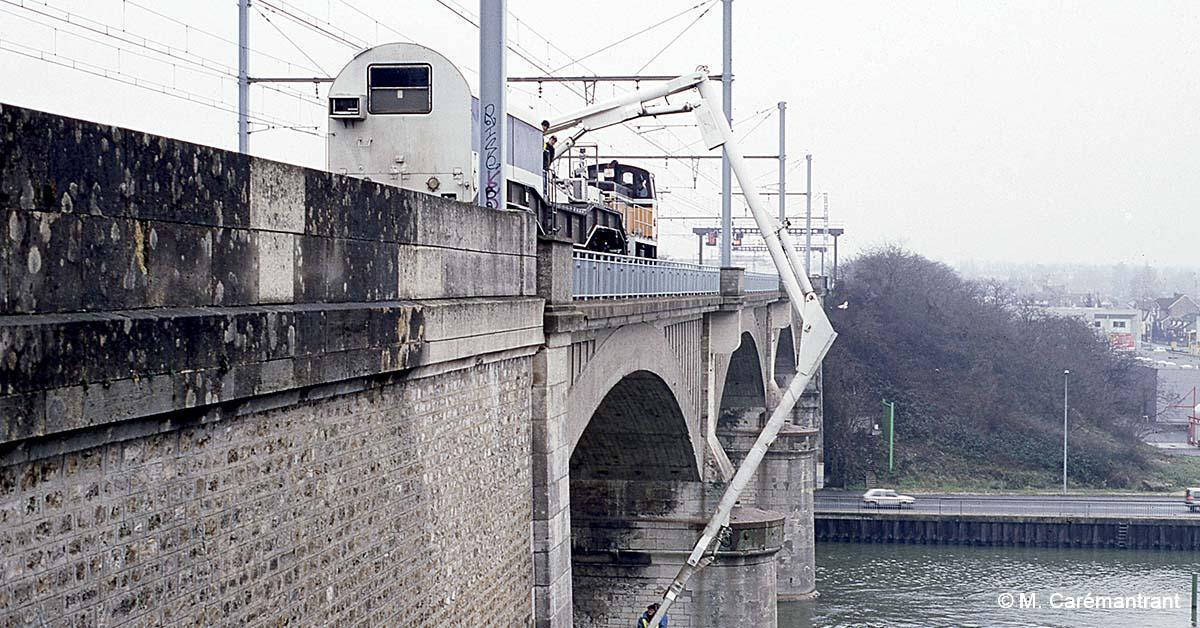

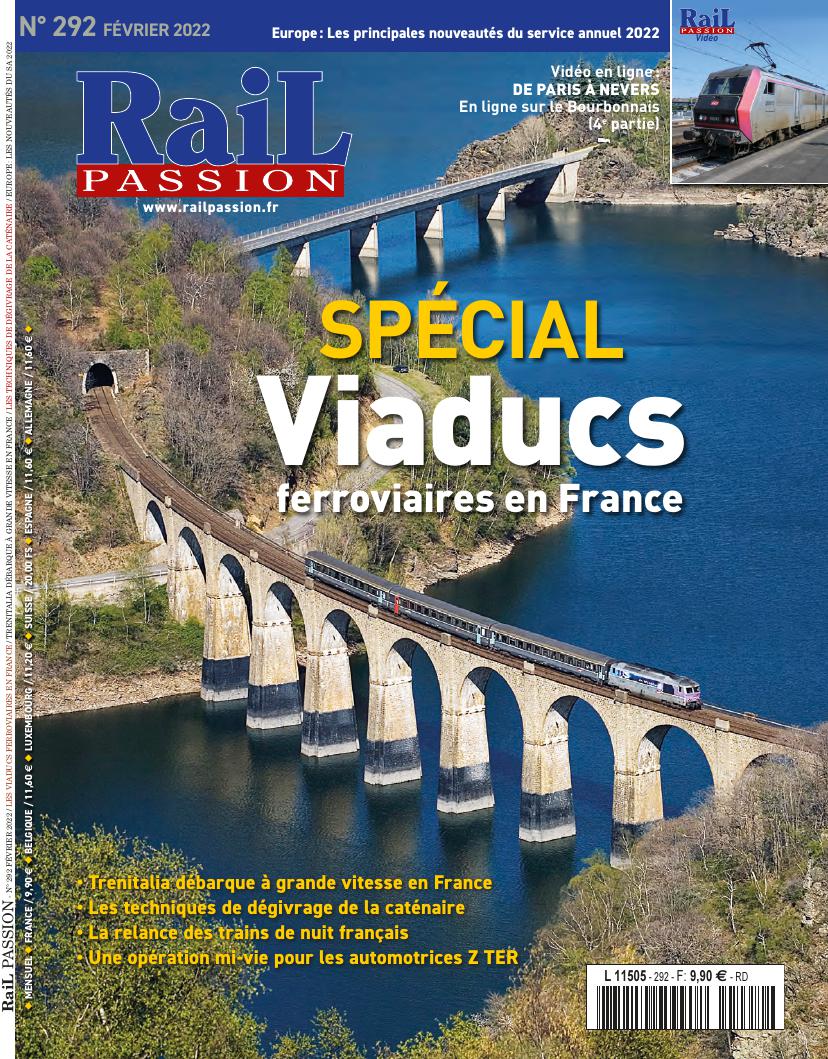

Datant de l’origine des lignes de chemin de fer, une part importante des viaducs est vieillissante et fait l’objet d’une surveillance périodique basée sur une inspection détaillée. Pour mener ces opérations qui peuvent se solder par une rénovation, une réparation ou un remplacement, SNCF Réseau a recours, dans certains cas, aux techniques les plus sophistiquées.

Dans l’ensemble du patrimoine ferroviaire français, on recense près de 130 000 ouvrages d’art dont 40 000 ont une ouverture (distance libre entre les parements des appuis) supérieure à 2 m. Pour SNCF Réseau, le terme de viaduc est réservé à des ponts avec lesquels une voie ferrée peut enjamber une grande brèche, plus ou moins profonde. Par comparaison, il y a environ 1 500 tunnels dont l’âge moyen est de 130 ans et 19 000 murs de soutènement et parois revêtues.

Datant de l’origine des lignes, c’est-à-dire de la fin du XIXe siècle ou début du XXe, une partie importante de ce patrimoine est vieillissante. Beaucoup de ces ponts sont construits en maçonnerie, environ 44 %, mais on trouve aussi des ouvrages en métal (15 %), en béton (30 %), le reliquat étant mixte métal-béton.

Pour les ponts métalliques très anciens, la fonte est utilisée à l’origine, encouragée par son prix bas et sa facilité d’emploi en moulage. C’est un produit très fragile. Elle évolue en fer puddlé. Le puddlage, d’origine anglaise, est un procédé d’affinage de la fonte. Il consiste à réduire la teneur en carbone, de l’ordre de 20 % par rapport à la fonte, dans un four à très haute température à l’aide de scories oxydantes. La fonte est brassée dans ce four avant d’être martelée puis forgée ou laminée. On retrouve par exemple l’usage de fer puddlé dans les arches de la gare de l’Est à Paris ou de la tour Eiffel. Ce métal est plus hétérogène dans sa constitution avec une alternance de plans d’oxyde et de scories au milieu d’un fer presque pur. Avec l’usure du temps, il se transforme en lamelles et donc se fragilise, notamment dans le sens transversal. Son utilisation se poursuit jusqu’en 1900 environ.

L’évolution métallurgique fait ensuite émerger l’acier dont la teneur en carbone se situe entre les deux choix précédents. D’abord qualifié d’acier doux, il devient acier dur dans sa version moderne. L’acier a des caractéristiques mécaniques supérieures au fer. Il permet d’être plus audacieux dans la conception des ouvrages, l’acier ayant de très bonnes caractéristiques mécaniques. Pour constituer un ouvrage d’art, il faut assembler de nombreux morceaux de fonte, de fer puddlé ou d’acier. Cela se réalise par des boulons à froid pour quelques-uns, par des rivets à chaud pour l’essentiel des ouvrages métalliques avant 1945 ou évidemment par soudure pour les plus récents.