Photos du dossier sur le lien ci-contre: http://vdr.elteg.info/011100-97-Les-Engerth-de-l-Est-des-vapeurs-ardennaises-au-service-de-l-industrie.html

S’il fut des locomotives des plus familières et présentes dans la mémoire collective de générations de cheminots ardennais, ce sont bien les « z’inguertes » ! Jusqu’au début des années 1950, à Mohon, à Charleville, à Givet, à Lumes, les riverains des emprises ferroviaires pouvaient voir s’époumoner d’antiques locomotives contemporaines des premiers temps du chemin de fer. Ces vieilles « bouilloires » (1) terminaient alors une longue carrière, assurant d’obscurs services de manœuvres au « Petit Bois » à Charleville, en gare de Tournes, au port de Givet, aux ateliers de Mohon. Au dépôt de Lumes, quelques-unes de ces antiquités assuraient encore ponctuellement un service de ligne, notamment la desserte du CFIL (chemin de fer d’intérêt local) Vrigne-Meuse – Vrigne-aux-Bois ou encore le « chiffonnier » de Raucourt (2).

Dans l’entourage de nos familles cheminotes, à Nouvion, à Villers- Semeuse, à Lumes, à Amagne, les amis, les voisins cheminots retraités et… mon père évoquaient les « z’inguertes »… Marcel Hardy, dit « Tarzan » (1903-1987), mécanicien de route, retraité de Lumes : « Ah ! les “z’inguertes”, ces vieilles casseroles… Fallait pas faire des gros feux sur leur petite grille. La “production” était laborieuse avec leur échappement à valves… Pour “décrasser le poêle”, y fallait sortir les “os” (3) par la porte du foyer, y avait pas de bascule jette-feu à la grille. Oh, j’ai encore fait le “Vrigne-aux-Bois”, en 50-51, avec une “inguerte”, peut-être ben la 604 ou la 608… » Mon père, Roger Villemaux (1921-1996), « arpète » au dépôt de Lumes en 1937 : « Aux “arpètes”, en deu-xième ou troisième année, nos promotions assuraient le “levage” (4) d’une petite machine, soit une 4900 (5), soit une “inguerte” ; moi j’ai concouru au levage d’une “inguerte” ; la 604… En fin de troisième année, les arpètes clôturaient leur formation par un stage de chauffeur. J’ai fait mon stage à la chauffe sur la 596, une “inguerte”…» Et tous ces aînés d’évoquer les « z’inguertes », une « inguerte »… Tout gamin, déjà, j’étais un passionné du chemin de fer et surtout des locomotives à vapeur ; et aux questions pressantes que j’adressais à ces aînés sur l’origine de l’appellation « inguerte » – c’est ainsi qu’ils orthographiaient dans les correspondances que j’ai eues avec eux par la suite –, ceux-ci, bien embarrassés, répondaient par un bref et laconique propos : « Je n’ sais pas trop d’où provient cette appellation. » Dans les années 1950-1960, il n’y avait pas d’ouvrages spécialisés qui auraient pu apporter réponse à ma curiosité, à moins qu’un cheminot ou non, érudit de l’histoire de la traction à vapeur, n’y répondît, mais je n’en ai jamais rencontré à l’époque.

La genèse de ces locomotives remontait à 1856 pour les 25 premières. À l’origine, elles reproduisaient un type de locomotive pour lignes de montagne à disposition d’essieux 032 T et 042 T, étudiée par un ingénieur autrichien, Wilhelm von Engerth, et ce dès 1851. Le banc d’essai de ces engins primitifs fut la ligne de Vienne à Trieste par le col du Semmering.

À l’aube des premiers chemins de fer, ces engins ayant donné satisfaction pour l’époque, les réseaux ferrés tels la Compagnie du Midi et le Nord, notamment, en firent reproduire en disposition d’essieux 022 T, 032 T, 042 T. La Compagnie de l’Est en fit aussi l’acquisition, avec des caractéristiques proches, à l’usine Schneider du Creusot (actionnaire de la Compagnie) en 1856-1857. Elles serontalors les plus puissantes locomotives de leur génération. Mais ces machines Engerth de l’Est étaient agressives pour la voie et manquaient d’adhérence en raison de la rigidité de l’ensemble locomotive-tender.

À partir de 1860, l’ingénieur de la Traction Est, M. Sauvage, va faire procéder à leur découplement aux ateliers d’Épernay en les transformant en locomotives à tender séparé (devenues à disposition d’essieux 040). La transformation concernera aussi l’application d’un lest en fonte de 3 700 kg dans la traverse avant pour améliorer la répartition de la charge sur les essieux et la tenue en ligne. Ainsi modifiées, elles vont devenir d’excellentes locomotives pour service de marchandises sur les lignes à mauvais profils ouvertes par la Compagnie de l’Est durant la décennie 1860. Ces Engerth d’origine modifiées, numérotées Est 164 à 188, reçurent la numérotation « zéro » (désignant les locomotives à marchandises) Est 0.501 à 0.525. Selon les errements en vigueur, elles avaient été baptisées de noms tirés des personnages de l’œuvre de Rabelais… La truculence de ces noms mérite d’être rapportée (voir tableau page 15).

Ces 25 engins modifiés en 040 vont avoir une longue descendance. À la veille du conflit franco-prussien de 1870-1871, deux lots de locomotives ont déjà été livrés par l’usine Schneider au Creusot et la Société alsacienne à Graffenstaden, avec quelques variantes dans les dimensions et les apparaux par rapport aux 25 Engerth modifiées. Ces machines seront les dernières à la Compagnie de l’Est à être baptisées (sous-séries 0.526 à 0.541 et 0.542 à 0.557). Elles vont porter des noms de localités, notamment du Luxembourg, de la Belgique francophone, de Lorraine, d’Argonne, localités atteintes par les lignes de chemin de fer dans la grande région durant la décennie 1860 (6).

Gage de leurs qualités de conception et de leur robustesse, la construction des 0.500 va se poursuivre jusqu’en 1886 et constituer la grande « série 9 » Est 0.501 à 0.691.

Ces 190 machines vont être désignées usuellement par le personnel (mais improprement pour l’essentiel) sous l’appellation « Engerth ». Ce terme va perdurer, mais son origine se perdra pour les dernières générations de cheminots qui les ont connues dans leur état définitif.

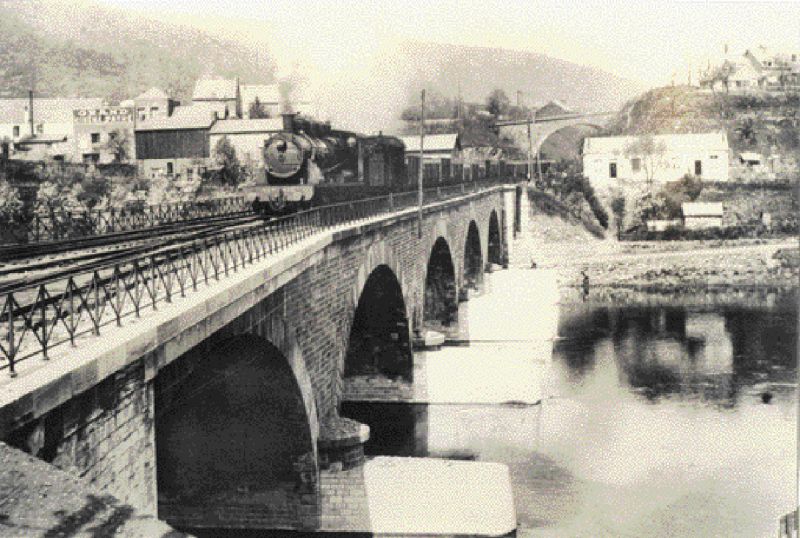

Les premières 0.500 « Engerth » apparaissent à l’effectif du dépôt de Mohon à l’ouverture de la première ligne de Charleville à Hirson par Rimogne et Auvillers en mai 1869. Cette ligne réalise désormais la liaison entre les deux bassins miniers et industriels émergents de la Lorraine et du Nord ; le profil difficile rencontré après la gare de Tournes – une rampe quasi continue à 14,15 ‰ pour « monter le plateau de Rocroi » jusqu’à Maubert-Fontaine – justifie l’affectation de ces premières Engerth dans les Ardennes.

Francis VILLEMAUX